Filippo Turati (Canzo (CO) 26 novembre 1857 – Parigi, 29 marzo 1932) è stato un politico, giornalista e politologo italiano, tra i primi e più importanti leader del socialismo italiano e tra i fondatori, a Genova nel 1892, dell’allora Partito dei Lavoratori Italiani (che diventerà, nel 1893 a Reggio Emilia, Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, avendo ancora questo nome al convegno di Imola nel 1894 e, nel 1895 con il congresso di Parma, Partito Socialista Italiano). Filippo Turati, iniziatore in Italia del socialismo gradualista, espresso poi dal Partito Socialista Italiano, di cui fu il fondatore principale. All’interno del socialismo, il suo pensiero si distingueva per la non automaticità della contrapposizione di classe e per la criticità nei confronti della rivoluzione russa: egli credeva in un parlamentarismo pacifico, collaborante con gli altri partiti, per migliorare le condizioni dei lavoratori.

Figlio di un prefetto, Filippo Turati, nato a Canzo il 1857, ricevette una educazione strettamente tradizionale, ed a Cremona, dove si trovava il padre, conobbe e si legò di fraterna amicizia con Leonida Bissolati, il quale, pero, era più preparato politicarmene e più pronto ad assumere una sua posizione nella vita pubblica. Invece, il Turati, a partire dalla quinta ginnasio e per diversi anni dopo, si dedicò a scrivere poesie in un tono romanticheggiante e vagamente misticheggiante se, nel 1877, Arcangelo Ghisleri, che così grande influenza esercito su di lui, gli diceva, di una poesia che il Turati stesso gli aveva inviato perché la pubblicasse sul suo periodico, Il Preludio, di meravigliarsi “che l’amico Turati parli ancora d’Iddio nell’anno di grazia 1877, dopo che la scienza ha già ucciso da un pezzo e la poesia, anche da noi, ne ha già cantato il De Profundis nei versi di E. (Giosuè Carducci) e del Rapisardi”.

Collaborò anche alla Farfalla e, con il tempo, la sua poesia si arricchì di toni sociali (non bisogna dimenticare che è l’autore dell’ Inno dei lavoratori, come in questi versi tratti dalla lirica Ad Epicuro (nel volume Strofe, Milano, 1883, in cui egli raccolse le poesie che ritenne più belle:

È una folla di mesti e di negletti

Vuol la sua parte di sole e di gioia

E una torma di pravi e di reietti

Ha in man la scure e va gridando: moia!

Fra il 1878 e l’80 scrisse anche sulla Rivista repubblicana, diretta dal Ghisleri, che fu la rivista dei repubblicani positivisti e federalisti, con recensioni, dando, fra l’altro, un giudizio molto favorevole sulle prime poesie del D’Annunzio diciassettenne, che sapeva “maritare il rigido terra-terra del più coscienzioso verismo coi voli a perdita di vista della fantasia più scapestrata” .

Ma in quegli anni il Turati fu anche colpito da una grave nevrastenia che parve condurlo vicino al suicidio, che lo tentava con il suo “spettro fascinatore”, ogni ora, ogni minute, come disse in una lettera a Camillo Prampolini, nel 1883, quando ormai era uscito da un tale stato d’animo. Tuttavia, si trattava forse del faticoso passaggio dalla vecchia fede nella quale era stato educato dal padre monarchico e la nuova, di cui incominciava a intravedere le linee. Ed ancora nel 1883 scriveva allo studente Giuseppe Levi di Torino di essere “l’uomo più neurotico d’Italia”, ma di non disperare, per questo, di poter “ricominciare a vivere. La vita muta e, l’impossibile avviene. Experto crede. Bisogna calcolare sull’incalcolabile”. All’inizio del 1883, per altro, aveva pubblicato, rinnegando in un certo senso questo suo fondamentale pessimismo, uno scritto “Il delitto e la questione sociale”, al quale è stato riconosciuto da taluno “un’importanza nodale” nello svolgimento del suo pensiero, in quanto vi svolgeva l’idea che la criminalità fosse dovuta alla “divisione economica della società in classi e alla conseguente esistenza di classi infime”, tormentate dalla miseria e dalle sofferenze; sicché, a suo parere, il vero “sostitutivo penale” diventava un “radicale rinnovamento degli istituti” che determinasse una “diffusione egualitaria del benessere, e dell’educazione, delle gioie dell’amore e del pensiero”.

In tali affermazioni si è voluto vedere un suo accostamento al socialismo e, in effetti, egli si adoperò, con alcuni amici, fra i quali il Colajanni e il Prampolini, per costituire una corrente omogenea di “socialisti” del pensiero criminologico. Eppure, il suo socialismo di allora proveniva quasi esclusivamente da una riflessione influenzata dalla prevalente atmosfera positivistica sulla natura del delitto, sebbene vi fosse già una chiara denuncia delle misere condizioni di vita della “massa dei lavoratori sfruttati a sangue dal regime borghese”.

Ma, forse, più che di socialismo vero e proprio, e meglio parlare di radicalismo democratico borghese (come si può scorgere dalla soluzione al problema del delitto, da lui indicata nella diffusione del benessere e dell’educazione, della gioia dell’amore e del pensiero, cioè in una redenzione umana dei lavoratori). Ed infatti, fra il 1883 e il 1886, aderì alla democrazia milanese, sebbene una certa influenza cominciasse, verso il 1885, ad esercitare su di lui Anna Kulishoff, una russa costretta ad emigrate dalla Russia e che si era legata di amicizia, in un primo memento, con Andrea Costa, ma che in quel periodo si stava allontanando da questi, e che, inoltre, aveva già potuto assorbire la dottrina marxista, alla quale il Costa stesso aveva fatto atto di adesione con la svolta del ’79-’80 e con il ripudio dell’anarchismo. Il distacco del Turati dalla democrazia milanese avvenne nel 1886, e la causa occasionale fu data dalla violenta polemica del Felice Cavallotti, un po’ il nume della democrazia, contro il partito operaio accusato da lui di essersi prestato agli intrighi del governo contro i democratici nelle elezioni politiche. Nel processo che ne seguì il Turati assunse la difesa degli imputati e definì la democrazia vile, perché era ben lontana da quella che egli avrebbe voluto che fosse, una democrazia che seguisse con simpatia e fiducia il libero movimento delle nuove forze emancipatrici delle classi lavoratrici, temperandone “quando occorre la fronda e contenendone le esuberanze, pur assicurando loro la massima libertà di evoluzione e recando loro il sussidio di quella maggiore cultura ed esperienza di cui essa stessa dispone”.

Si trattava pur sempre di un compito alquanto paternalistico, ma bisogna pensare che sempre la posizione del Turati fu impregnata di un certo paternalismo verso il proletariato.

Filippo Turati giovane (1882)

Filippo Turati giovane (1882)

Così fu anche negli anni fra il 1885 e il 1892, gli anni cruciali per la sua formazione politica che si fece attraverso la collaborazione alla Rivista italiana del socialismo di Lugo e, soprattutto, attraverso una sempre più approfondita conoscenza della socialdemocrazia tedesca che si richiamava più rigorosamente all’insegnamento di Marx ed Engels e che, perciò, faceva entrare in crisi il vecchio socialismo umanitario della tradizione francese. Ma il Turati rimase sempre sostanzialmente fedele alla sua concezione paternalistica del socialismo, poiché continuò ad intendere – come scrisse nel 1891 sulla sua rivista La Critica sociale, che riprendeva la rivista Cuore e critica, “pubblicata da alcuni scrittori eccentrici e solitari” e diretta dal suo amico Arcangelo Ghisleri che aveva cercato di stabilire un legame fra la imperante cultura positivistica e il socialismo, programma che fu accolto anche da Turati – il movimento socialista “l’interprete fedele e l’avanguardia” della classe operaia, che si formava la coscienza di classe mediante l’organizzazione e la lotta economica e che rappresentava “il materiale primissimo, i mattoni indispensabili a por le fondamenta” del successivo e superiore stadio socialistico: ai partiti operai, affermava, “non manca che un po’ più di sviluppo dell’industria paesana, la coscienza un tantino più chiara delle loro forze e dei loro destini, per entrare a bandiera spiegata nell’armata socialista”. Perciò, egli poneva una distinzione, che non era affatto marxista (ed infatti essa fu criticata da Antonio Labriola), fra il partito operaio, che si agitava nella sfera dei bisogni economici immediati e che lottava con ancora scarsa coscienza, e il socialismo, che era invece la consapevolezza spiegata e chiara delle esigenze della battaglia contro ogni forma di dominazione borghese. Si trattava di una concezione per niente marxista, senza dubbio, ma essa serviva al Turati per agevolare il passaggio degli elementi democratici borghesi al socialismo, dopo, però, che la democrazia stessa si fosse scissa imbarcandosi da un lato con i conservatori e dell’altro lanciandosi nel “filone socialista che dirupando travolgesi a valle”. Inoltre, in questo modo, si risolveva abbastanza agevolmente il dilemma che aveva a lungo lacerato il ceto operaio – vita sociale o vita politica -, ed al socialismo spettava congiungere la lotta puramente economica del proletariato con le sue formulazioni politiche.

La separazione, quindi, della classe operaia dalla democrazia era da lui operata con questa distinzione che toglieva a quest’ultima ogni influenza sulla prima ed il Turati, forte di questa posizione dottrinale e politica nel tempo stesso, poté sostenere una funzione predominante nel congresso operaio italiano, promosso dalle Associazioni proletarie milanesi e che si tenne nella capitale lombarda

nel 1891. Si ebbe, in tale occasione, la prevista offensiva degli elementi democratici ai quali si aggiunsero quelli anarchici, alleati, sebbene per diversi motivi. Gli anarchici portarono la loro nota intransigente, ma l’ordine del giorno da essi presentato rimase nettamente sconfitto da quello del Turati (13 voti contro 104), ii quale sosteneva che, per quanto non si dovessero riporre molte speranze “negli effetti. di una legislazione difensiva del lavoro, senza una forte organizzazione operaia”, che la promuovesse e vigilasse sulla sua attuazione, tuttavia, come dimostrava l’esempio degli Stati industriali, data una tale organizzazione, la legislazione poteva, entro certi limiti, favorire l’evoluzione del proletariato verso la sua completa emancipazione.

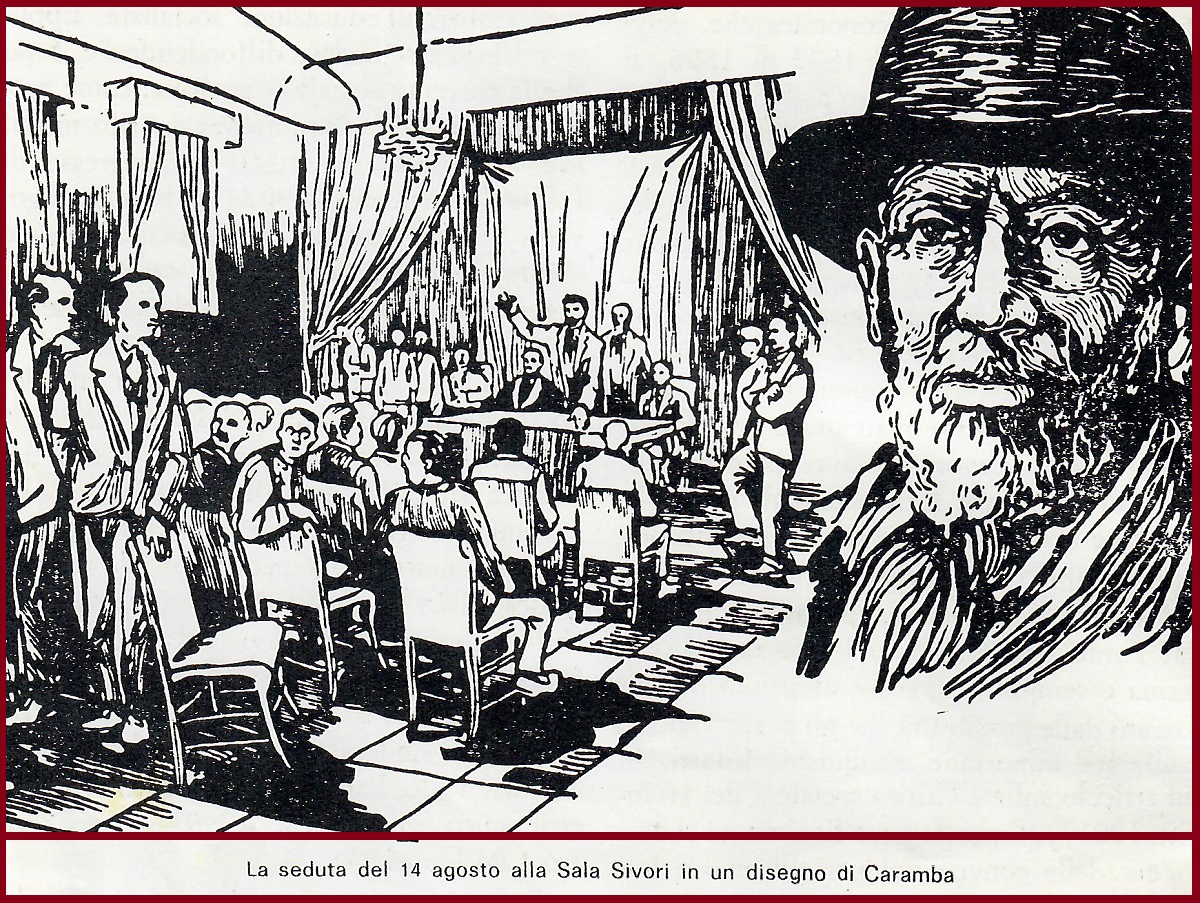

Si ebbe l’impressione che gli operai si fossero spostati verso la democrazia, sicché il T urati si affrettò a scrivere, sulla sua rivista, che il compiacimento per i risultati del congresso di “qualche rendiconto democratico” era troppo viva e frettoloso, perché il tempo in cui gli operai erano docili strumenti di partiti politici estranei ai loro precisi interessi, era definitivamente scomparso. Nei mesi successivi si impegno, a Milano, una vivace discussione sul principio della lotta di classe, che divento la linea di divisione fra i gruppi socialisti e quelli democratici. Il Turati, intanto, continuava la sua opera volta a chiarire con precisione i caratteri e la fisionomia del nuovo movimento socialista, che egli voleva modellare sull’esempio della socialdemocrazia tedesca, sebbene, alquanto fatalisticamente, fosse anche convinto che in Italia era impossibile costituire un simile partito non essendovi le condizioni economiche – cioè un adeguato sviluppo della grande industria – favorevoli. Ma queste sue perplessità caddero quando si recò, verso la metà di agosto del 1892, a Genova, dove venne fondato il nuovo partito socialista escludendo da un lato gli elementi democratici e, dall’altro, gli anarchici, con i quali si era venuto determinando un antagonismo che rendeva incompatibile la permanenza delle due correnti nello stesso partito. Ed il nuovo partito operaio socialista si costituì sulla base delle convinzioni dei Turati, legando gli operai che dovevano fare il più possibile da sè nel loro movimento professionale con l’azione socialista, concepita come il coronamento del movimento operaio e come quella che doveva dare a questo “fiato e possibilità di riuscire allo scopo finale dell’emancipazione”.

Negli anni successivi il Turati sostenne la necessita per il nuovo partito di adottare una tattica intransigente e di rimanere fedele “al principio della separazione netta da qualsiasi altro partito”. Questo punto di vista egli impose al congresso di Reggio Emilia, sebbene la stampa borghese affermasse che qui aveva vinto “la teoria dei compromessi e della manica larga”. Ma egli con la Kulishoff ribadì fermamente che, anzi, dal congresso si era levata “una sola invocazione per l’indipendenza del partito e per la separazione netta e recisa”. Aveva trionfato, a suo parere, una linea che, in coerenza con il socialismo internazionale, era “ugualmente lontana dalla metafisica nichilista degli anarchici”

come “dalle fanciullesche illusioni dei possibilisti”. Senza dubbio, in quei primi momenti, tale linea era una esigenza assoluta per il partito socialista, il quale altrimenti avrebbe potuto correre il pericolo di confondersi con in altri partiti e di perdere i vantaggi della sua rigorosa definizione a destra e a sinistra. E fu ancora lui che, fra il 1893 e il 1894, di fronte alla spontanea sollevazione dei contadini siciliani raccolti nei Fasci impose a poco a poco ai socialisti settentrionali un cambiamento nel loro giudizio su quei moti: infatti, molti li consideravano “rivolte della fame” cieche e senza lume di coscienza, men- tre egli proclamava con vigore che il cuore dei socialisti doveva essere con quei supposti rivoltosi, che, esercitando il diritto della legittima difesa proletaria, erano oscuri ma legittimi araldi dell’ideale comune.

Ma la reazione di Francesco Crispi (Ribera, 4 ottobre 1818 – Napoli, 11 agosto 1901) colpì, nell’ottobre del 1894, il partito socialista con lo scioglimento di tutte le società ad esso aderenti; a nulla era valso che i socialisti, pur affermando di avere come fine la proprietà collettiva, dichiarassero ripetutamente di accettare la lotta sul terreno legale e di voler strappare al governo “tutte le piccole migliorie compatibili con l’attuale organamento sociale”.

Questa ventata reazionaria, che minacciava di disperdere tutte le conquiste ottenute con lunghi sacrifici, avviò il mutamento della tattica perché i socialisti non avevano le forze sufficienti per lottare contro il governo. “La coerenza della tattica – affermò il Turati – consiste nel mutate a seconda delle circostanze e del terreno”, ed ora queste circostanze volevano una alleanza con le altre correnti dell’Estrema Sinistra, radicali e repubblicani, per meglio rivendicare la libertà. I socialisti milanesi, pertanto, diedero subito la loro adesione alla Lega italiana per la difesa della libertà, che si proponeva di “riunire in un fascio tutte le forze devote alla libertà per intimate un basta! all’opera folle e nefasta degli attuali reggitori”. Questa decisione, però, venne, per il momento, accolta con una certa diffidenza dal partito nel suo complesso e vi si diffuse solo verso il 1896, dopo che il Turati si era battuto contro il “bigottismo formalistico, fatto di misoneismo e di paura”, contro l’onanismo politico che impediva ai socialisti di valersi di “tutte le relazioni e gli intrecci sociali” per far trionfare oltre che un clima di maggior libertà anche quei progressi sia pur minimi che rimanevano lo scope dell’azione socialista molto più che un programma “di ricostruzione sociale definitiva”. Questa nuova tattica partiva anche da una visione diversa della borghesia, che era stata vista prima come una classe tutta reazionaria e conservatrice, e che adesso veniva vista invece articolata e frammentata in diversi ceti, alcuni dei quali reazionari ma altri democratici e progressivi. Era appunto con questi ultimi che avrebbe potuto realizzarsi la collaborazione.

Di un ulteriore cambiamento nella tattica si fece sostenitore il Turati alcuni anni più tardi, sul finite del secolo, dopo che la reazione aveva imperversato ancora in particolare nel maggio del 1898 a Milano quando il generale Fiorenzo Bava Beccaris aveva soffocato nel sangue la ribellione degli operai contro l’eccessivo aumento del prezzo dei generi alimentari. Egli stesso, che pure si era adoperato per evitare la ribellione prevedendone le dolorose conseguenze, fu arrestato con gli esponenti degli altri partiti di Estrema Sinistra ed in carcere andò maturando la nuova svolta tattica che gli sembrava possibile anche per la lenta evoluzione dell’opinione pubblica, quale si dimostrava nelle elezioni amministrative e politiche, in favore di governi meno repressivi e più liberali. Infatti, nel maggio ’99, per le elezioni suppletive del V collegio di Milano, venne presentata la candidatura di protesta del Turati, ancora in carcere, da un Comitato formato da elementi “di stretto legalitarismo” e la votazione si risolvette in un vero plebiscito perché egli ottenne 4.364 voti su 4.463 elettori, mentre nel marzo ’97 ne aveva ottenuto 2.564 su 3.467. Inoltre, nelle elezioni politiche del 3-10 giugno 1900, si ebbe una vittoria non numerica – che i candidati ministeriali riscossero un maggior numero cli voti – ma morale dell’Estrema Sinistra, il cui gruppo tornò alla Camera accresciuto di una trentina di deputati e chi guadagnò più di tutti fu il partito socialista, che salì da 16 a 33 deputati. L’Estrema Sinistra – scrisse il Turati sulla Critica sociale – “incarna un grande e sempre più consapevole interesse della maggioranza reale del paese; rappresenta nel paese una forza organica, la maggiore, la sola, una grande forza d’avvenire”.

Ma ben presto egli si rese conto che finché i socialisti fossero rimasti alleati degli altri partiti dell’Estrema Sinistra – considerati tutti anticostituzionali – ben poca possibilità avrebbero avuto di influire direttamente sugli orientamenti del governo. Bisognava, perciò, fare un passo avanti ed appoggiare anche le correnti liberali e democratiche antifeudali e antimilitaristiche della Sinistra, rappresentanti della “forte classe industriale”: ecco, di conseguenza, aprirsi la possibilità di raccogliere l’invito della giolittiana Stampa per un accordo momentaneo e contingente fra l’opposizione costituzionale e i partiti popolari, ugualmente interessati a impedire che si violasse lo Statuto. Così, il Turati giunse ad affermare che i socialisti dovevano sostenere i candidati liberali, ove questi avessero compreso l’esigenza di restituire definitivamente “l’ossigeno della libertà ai polmoni del paese”. Certo, in tal modo, l’attività del partito socialista minacciava di esaurirsi nella ricerca delle riforme immediate, dimenticando che il socialismo tendeva anche a determinare le linee generali di una nuova forma di società, pericolo che in questo periodo fu presente al Turati, sebbene egli propendesse verso una tattica gradualistica, a cui lo aveva abituato l’educazione positivistica.

Ma questa nuova svolta diede inizio, nei 1901, a quella collaborazione con il liberale Giovanni Giolitti che si protrasse, ora segreta ora aperta, per circa un decennio. La convergenza si era venuta delineando più chiaramente nei febbraio del 1901, quando il Giolitti aveva deplorato la tendenza di molti rappresentanti della vecchia classe dirigente a considerare pericolose tutte le associazioni dei lavoratori, senza pensare che tale organizzarsi camminava “di pari passo col progresso delle civiltà” e che non poteva essere arrestato perché era basato sul legittimo principio dell’eguaglianza fra tutti gli uomini. E compito dello Stato era, a suo parere, non quello di fornire un aiuto ai ceti padronali, bensì quello di mantenersi neutrale nei conflitti del lavoro, dando, in tal modo, al proletariato la possibilità di giungere a più alte e dignitose condizioni di vita. Il Turati, prendendo la parola alla Camera nella stessa discussione, disse che la soluzione dei problemi del lavoro quale additava l’uomo politico piemontese, era la sola che conciliasse gli interessi del presente con i diritti dell’avvenire, “sul terreno comune di un pacifico, ordinato, civile progresso”, e lasciò capire che un eventuale ministero, basato su tali principi, avrebbe avuto il suo appoggio e quello dei suo gruppo.

In effetti, vi erano molti punti in comune fra il Turati e il Giolitti e l’azione di quest’ultimo al ministero dell’Interno nel governo Zanardelli parve segnare, per i ceti conservatori italiani, una vera rivoluzione. Il nuovo orientamento liberale era stato voluto anche dalla situazione economica che, dopo la lunga depressione dal 1873 al 1896, si era risollevata e per il nostro paese era cominciata la fase della industrializzazione che portava con sé un aumento dei prezzi. In tali condizioni era diventato inevitabile concedere maggiore libertà al proletariato nelle sue lotte rivendicative, se non si voleva giungere all’urto violento di questo contro lo Stato. Il Giolitti, pertanto, fu l’espressione di questa fase della vita economica e politica, e la sua azione parve inaugurate un periodo in cui le classi lavoratrici avrebbero potuto, mediante le libere lotte sindacali e sociali, giungere gradualmente a quella sostituzione della vecchia classe dirigente che era la mira del socialismo. Il metodo approvato e seguito dal Turati riceveva, quindi, una nuova conferma e sembrava dovesse uscire anche rafforzato dalle possibilità che gli si aprivano di realizzare importanti conquiste. Infatti, in un articolo sulla Critica sociale del 16 luglio 1901, egli proclamava finalmente chiusa l’era delle “convulsioni periodiche” e iniziata l’era di una “ininterrotta ed accelerata ascensione”; da ciò deduceva anche la necessità di appoggiare il governo per difenderlo dagli attacchi e dalle insidie della reazione.

Ma l’espansione economica si rivelò pure favorevole, come sempre avviene, al sorgere delle correnti sindacaliste che, partendo dalla dottrina di Georges Sorel, ritenevano che la lotta contro aa società borghese dovesse essere condotta da piccole élites rivoluzionarie, contrarie ad ogni compromesso trasformistico con i partiti democratici ufficiali, e che sapessero trascinare le masse allo sciopero generale, risolutore decisivo di tutte le vecchie e insolubili antinomie. Il sindacalismo, quasi contrapponendosi al riformismo turatiano, più adatto alla classe operaia del Nord, si diffuse particolarmente nel Mezzogiorno ed ingaggiava la battaglia più contro lo “Stato dissanguatore” che contro il “capitalismo sfruttatore”, lasciando scorgere come rinascessero in esso anche elementi della critica meridionalistica alla tradizionale politica dello Stato italiano. Al Turati, questo sindacalismo sembrava solo lo strascico, travestito e ammodernato, del vecchio spirito anarcoide, non ancora vinto dall’educazione socialista. Eppure, proprio esso andava diffondendosi e, dopo che la corrente socialista positiva, come preferiva dirla il Turati piuttosto che riformista, aveva riportato la vittoria al congresso di Imola del settembre 1902 (il sostegno al governo liberale era dato per assicurare vita e vigore alle organizzazioni proletarie: “Dobbiamo noi rifiutare quest’aria che ci consente di vivere?”), l’attacco dei rivoluzionari si fece più intenso, anche perché il Giolitti, dopo lo sciopero generale del 1904, sciolse la Camera e indisse nuove elezioni per il novembre su “una formula negativa”, “né reazione né rivoluzione”, una formula che, in realtà, nascondeva una sostanziale politica di destra. In tal modo, egli non faceva altro che indebolire la posizione del Turati e rafforzare quella dei suoi avversari di partito.

A tutto questo si aggiungeva l’intensificarsi dell’azione sindacale delle masse lavoratrici, che, nel 1906, l’anno di più intenso sviluppo economico, giungeva a 1.299 scioperi contro 1.042 nel 1901.

Tuttavia, questa fase di espansione subì un arresto nel 1907, quando dagli Stati Uniti una breve ma intensa crisi si diffuse rapidamente in tutto il mondo e questa nuova situazione favorì di nuovo i riformisti che, nel congresso di Firenze del settembre 1908, riportavano la vittoria, anche perché i sindacalisti si erano allontanati dal partito, (essi erano stati sconfitti anche al congresso della Confederazione del Lavoro tenuto poco prima di quello del partito). Il Turati scrisse che i socialisti si erano dimostrati propensi ad una “politica di raccoglimento” e che avevano fatto capire di essere disposti a costituire un blocco con i radicali. Ma bisognava impedire, nel tempo stesso, che il partito si spostasse troppo a destra e che diventasse “un’appendice dell’evanescente ed incerto partito radicale italiano”, ed ecco allora il Turati, perfettamente consapevole di tale esigenza, sostenere una tattica intransigente che portava, evidentemente, alla opposizione al governo. Del resto, la condotta del Giolitti aveva destato sempre più aperte perplessità per il suo “equilibrismo” trasformistico che gli faceva continuamente rimandare la soluzione dei principali problemi del paese. E poi occorreva opporsi con fermezza al progressivo aumento delle spese militari, che rendevano impossibile il programma di riforme sociali vagheggiato dai socialisti. Inoltre, il Turati avvertiva le necessità di impedire che prendessero piede le tendenze, che andavano affiorando nel partito sostenute soprattutto dal suo amico Bissolati, alla costituzione di un partito del lavoro e, pertanto, si adoperò per la “concentrazione socialista”, cioé per una fusione sempre più stretta del movimento socialista con il movimento operaio. Era, questo, il periodo in cui si costituirono a partito le correnti nazionalistiche, che erano state favorite dal fortunato stato d’animo formatosi nel paese come reazione alla occupazione da parte dell’Austria – Ungheria della Bosnia e dell’Erzegovina, che veniva a disturbare fortemente i traffici italiani con la penisola balcanica; ed i nazionalisti indicavano i prevalere nella nostra società delle tendenze di destra.

Ma l’opposizione al governo era sempre piuttosto incerta e non appena poteva il Turati ritornava ad appoggiarlo, come avvenne con il ministero Luzzatti, nel 1910, al quale gli concesse la fiducia dietro la promessa di un progetto di legge per l’allargamento del suffragio elettorale, una riforma che, come tutti i socialisti riconoscevano, doveva precedere qualsiasi altra. Contemporaneamente, quasi accogliendo le continue critiche di Gaetano Salvemini, proclamava che il socialismo non doveva ridursi ad essere il partito delle aristocrazie operaie ma doveva rivolgersi anche ai contadini. Una concezione, peraltro, che sconvolgeva la sua visione tradizionale, perché il suo socialismo era un socialismo del proletariato evoluto, delle coscienze mature ed in egli aveva quasi bisogno del limite oscuro rappresentato dal proletariato rurale rozzo, ignorante, primitive per continuare a credere nella funzione educatrice di un ceto illuminate.

Ecco perché, nella relazione per il congresso di Milano (ottobre 1910), si liberò quasi con un senso di insofferenza di tale concezione e ritornò a quella che riteneva l’interpretazione più ortodossa e classica del marxismo, “difensore e interprete specifico delle falangi proletarie della grande industria, della agricoltura industrializzata e dei pubblici servizi”. Proprio in questo congresso dovette combattere contro la sempre più aperta tendenza a fondare un partito del lavoro, apolitico e separato dal partito socialista e in grado di difendere, perciò, le proprie rivendicazioni puramente corporative e settoriali senza sottometterle a finalità politiche. Il pericolo era che il partito socialista, amputato della classe lavoratrice, si riducesse ad un semplice partito democratico.

Il dissidio con il Bissolati si scavò profondo quanto il Giolitti, tomato al potere dopo aver scalzato il Luzzatti con la prospettiva della concessione del suffragio universale, diede inizio all’impresa di Tripoli, manifesta concessione alle forze di destra in cambio di una loro minore resistenza al progetto del suffragio. In tale occasione, il Bissolati fu del parere che il partito socialista non dovesse passare alla risoluta opposizione, ma tenere un atteggiamento almeno di benevola neutralità nei confronti del ministero, per non rigettarlo del tutto sulle correnti conservatrici. Invece, il Turati, vedendo nella spedizione coloniale “un arresto inevitabile” di ogni seria volontà riformatrice, affermò che il gruppo parlamentare non poteva e non doveva “più oltre sostenere sistematicamente, coi propri voti, l’attuale Gabinetto”. Era il passaggio alla opposizione ed egli veniva a trovarsi molto vicino alle posizioni degli intransigenti rivoluzionari, con i quali si confondeva, riprendendo il vecchio apparente bisticcio, che l’aveva salvato altre volte dal cadere nelle unilaterali affermazioni, cioé che la dottrina socialista era “riformista perché rivoluzionaria e rivoluzionaria perché riformista”.

Il fatto era che i1 Turati, per non rinnegare il suo passato e per non rinunciare all’avvenire, doveva condannare recisamente la guerra e il governo che l’aveva voluta, ed ora che il governo si era sottratto all’influenza socialista e che i radicali ed i repubblicani erano praticamente scomparsi, non rimaneva che l’opposizione tanto più ferma quanto più respingeva la “democrazia sociale, specie di laburismo all’inglese” da cui, invece, sembravano attratti i riformisti di destra che, con il Bissolati e il Bonomi, uscirono dal partito nel congresso di Reggio Emilia del 1912.

Qui, il Turati fece un estremo tentativo di impedire la secessione, richiamando i compagni al dovere di dimenticare certa logica, spinta alle estreme conseguenze e la fede nelle magiche virtù del collaborazionismo. Ma tutto fu vano: il partito socialista, rimasto privo della sua ala di estrema destra, parve ritrovare una nuova e insolita unità fra gli intransigenti-rivoluzionari ed i riformisti di sinistra, tanto che lo stesso Turati osservò come, crollato “l’unico ed ultimo differenziativo fra socialisti e socialisti, fra socialisti riformisti e supposti o sedicenti socialisti rivoluzionari”, non fosse rimasto che il partito socialista, senza alcuna distinzione di frazioni di tendenze. E, ripensando alle vicende della sua vita, poteva affermare, con un senso di compiacimento, che mai gli si era affacciata la “faziosa velleità” di fondare un altro partito, un contropartito.

Benito Mussolini, direttore dell’Avanti!

Benito Mussolini, direttore dell’Avanti!

Eppure, i rivoluzionari trovavano, proprio in questo periodo, un esponente chiassoso ed ambizioso, il Mussolini, al quale, il 1° dicembre 1912, veniva affidata la direzione del quotidiano del partito, l’Avanti!. Il Mussolini era un rivoluzionario che aveva male appreso le dottrine del Sorel, del Nietzsche, tutto il volontarismo e l’attivismo del primo novecento e che, soprattutto, credeva nelle capacità creatrici delle élites contrapposte alle masse brute e passive, secondo una concezione che nulla aveva di socialista. E giustamente il Turati, esaminando la sua “stregoneria semplicistica”, sosteneva che si ritrovava in lui la tipica mentalità blanquista, che rimaneva nascosta sotto un intonaco che sembrava riconnetterla ad esperienze più moderne, “alla ispirazione stirneriana (Max Stirner), o nietzschiana, alla suggestione, del volontarismo neo-idealista, neospirituale, neocarliliano, o bergsoniano, o neo-mistico”. In definitiva, colpiva nel Mussolini l’esaltazione del “superuomo nella sottoumanità” che era veramente uno dei suoi tratti caratteristici.

Ormai la situazione generale andava sempre più peggiorando e lo stesso contrasto fra i due gruppi di potenze che si era inasprito anche per l’implacabile reciproca concorrenza sui mercati mondiali, lasciava presagire non lontano il ricorso alla guerra. Anche la situazione politica interna si era aggravata e il definitivo abbandono da parte del Giolitti e dei giolittiani di una condotta riformatrice era stato dimostrato dalle elezioni del 1913, le prime a suffragio universale, in cui i liberali, per salvarsi dal supposto grave pericolo di una avanzata delle candidature popolari, avevano sollecitato l’appoggio dei cattolici: questi, ispirati da Pio X, l’avevano volentieri concesso in funzione conservatrice, anti-socialista. Ormai non esisteva alcuna possibilità di condurre una politica simile a quella che era stata seguita con successo dai socialisti all’inizio del secolo e il Turati non si rifiutò di trarre tutte le conseguenze che si dovevano trarre, e quando, nel 1914, scoppio la guerra anch’egli condivise la posizione della direzione del partito, che era nelle mani dei rivoluzionari, avversa, per principio, alla guerra stessa. Il 5 dicembre 1914, nella discussione sul secondo ministero Antonio Salandra, più conservatore del precedente, affermò che il governo, pur parlando di neutralità, sembrava “dar fiato alle trombe di guerra” e osservò che molto grave era la richiesta soppressione di ogni partito di fronte alla storica necessità dell’ora. I socialisti non intendevano abdicare al socialismo, proprio nel momento in cui il capitalismo dimostrava la sua incapacità a reggere le sorti del mondo e precipitava “nella bancarotta più criminosa”, minacciando “di affogare nel sangue”. Il mondo rimbarbariva e i socialisti si isolavano, affermando più alta ancora la loro fede nella ragione e il loro ripudio della violenza. Ed egli approvò la formula lazzariana, “non aderire né sabotare” con cui veniva definito, mentre tutti i partiti socialisti europei facevano atto di adesione alla politica della rispettiva borghesia (il solo partito socialdemocratico russo aveva tenuto una condotta coerentemente decisa contro la guerra), il loro atteggiamento, una formula che consentiva di tenere unito il partito e di attenuate le differenze tra i rivoluzionari, che si opponevano alla guerra in quanto essa era la conseguenza inevitabile del regime capitalistico, ed i riformisti, i quali la respingevano per motivi pin contingenti e più immediati, appunto perché aveva indirizzato tutta la vita del paese in senso contrario agli interessi delle classi lavoratrici. Perciò, il Turati scrisse e ripetutamente affermò alla Camera dei deputati che gli “italiani socialisti” (che erano, però, anche “socialisti italiani”) avevano accettato il “fatto compiuto con patriottica rassegnazione e con assoluta sincerità”: nessun atto, “neanche indiretto”, sarebbe venuto da essi che potesse svigorire il paese e indebolire le forze della difesa nazionale.

Netta separazione di responsabilità, dunque, perché i socialisti avevano un avvenire da salvaguardare, ma, nel tempo stesso, partecipazione alle vicende e alle sofferenze della nazione, la cui integrità essi riconoscevano necessaria allo sviluppo borghese come al divenire socialista, “che in quello sviluppo aveva il suo presupposto ideologico e storico”.

E dopo Caporetto, quando il nuovo primo ministro, Vittorio Emanuele Orlando, affermo: “Il Grappa è la nostra patria”, lasciando capire che quel “nostra” non comprendeva i socialisti, il Turati rispose, mostrandosi dolorosamente risentito: “Voi sapete che questo non è vero, che le ore difficili le attraversiamo anche noi, che le ore dell’angoscia le viviamo anche noi!”.

E di nuovo mise in rilievo la solidarietà con l’esercito che combatteva per la difesa e l’integrità del paese: “Non è l’ora delle parole, mentre lassù si combatte, si resiste, si muore per cosi vasto e profondo arco di confine italiano, e le nostre anime sono tutte egualmente protese nell’angoscia, nella speranza, nello scongiuro, nell’augurio”. Come si vede, della formula del Lazzari, il Turati e i suoi compagni mettevano l’accento sulla seconda parte, “non sabotare”, a differenza dei rivoluzionari che lo mettevano sulla prima, “non aderire”, il che determina la fiera reazione dei rivoluzionari, che facevano capo a Giacinto Menotti Serrati.

Erano le vecchie e ormai tradizionali differenze tra le due correnti che perduravano ed esse si approfondirono quando in Russia la rivoluzione, sotto la guida di Lenin, giunse alla vittoria. I rivoluzionari ne vennero molto rafforzati ed allora il Turati cercò di premere sul governo perché si facesse attivo iniziatore di una politica di pace, la sola che avrebbe consentito di combattere gli eccessi e le correnti estremiste. Invece, la guerra continuò ancora parecchi mesi e quando finì la direzione del partito socialista lanciò la parola d’ordine dell’instaurazione della repubblica socialista e della dittatura del proletariato di contro alla richiesta della Costituente, che era la parola d’ordine dei gruppi interventisti sia democratici sia nazionalisti.

Sebbene con scarso successo, perché il momento non era certo favorevole, il Turati cercò di combattere la dittatura del proletariato e riconfermo la sua convinzione che il nuovo regime socialista non sarebbe stato “l’effetto né di un colpo di mano, né di prodigiose anticipazioni storiche, perché sarebbe stato anzi raggiunto solo con la graduale conquista dei poteri e della capacita politica di esercitarli da parte delle classi lavoratrici”: altrimenti, secondo lui, si sarebbe ritornati al socialismo utopistico pre-marxistico. E tale sua posizione difese anche al congresso di Bologna dell’ottobre 1919, quando disse che il voler lanciare a capofitto il proletariato prima del momento in cui fosse diventato la nuova classe dirigente, avrebbe voluto dire fargli rompere la testa. Ritornava, chiara ed esplicita, la sua posizione fatalistica che risaliva sempre all’educazione positivistica ottocentesca e che lo rendeva estremamente diffidente verso le rotture rivoluzionarie quella convinzione che le conquiste proletarie dovessero essere ottenute mediante una lenta e graduale elevazione morale e spirituale.

Inoltre, a suo parere, era vano cercare di anticipare sullo svolgimento storico perché la società socialista sarebbe nata inevitabilmente e meccanicamente quando la società capitalistica fosse pervenuta al suo più alto grado di sviluppo. Ma i rivoluzionari, che, in apparenza, erano su posizioni nettamente in contrasto con queste, in realtà erano anch’essi molto vicini al fatalismo, perché ritenevano che la nuova società del proletariato sarebbe derivata da quella precedente quando questa fosse arrivata al punto da non poter più comprimere le sempre più gravi contraddizioni che covavano nel suo seno. Sicché, aveva ragione Giacomo Matteotti ad osservare, come fece al congresso di Bologna, che il riformismo e il massimalismo – così si chiamavano ora i rivoluzionari, – erano due fenomeni “essenzialmente uguali nella loro apparenza discorde”. Certo, per i giovani come lui quella mentalità ottocentesca doveva sembrare vecchia e superata, ma il partito era ancora diretto da quegli uomini e fu questo che ne rappresento l’intrinseca debolezza di fronte al fascismo, che era invece figlio della mentalità volontaristica, attivistica e tutta protesa all’azione, affermatasi con l’inizio del Novecento.

Così, il dramma che si svolse in Italia fra il 1919 e il 1922 ebbe questi socialisti più spettatori che partecipi, incapaci di affrontare il pericolo con decisione e soprattutto con una concezione della lotta politica adeguata: continuavano ad avere fiducia nella fatale evoluzione della realtà e della vita che avrebbe dovuto condurre alla vittoria del socialismo, e intanto il fascismo faceva crollare una ad una tutte le difese. Nel successo di quest’ultimo entrarono molte altre cause, fra cui la crisi economica della fine del 1920 e del 1921, il cedimento della vecchia classe dirigente liberale, ecc., ma, senza dubbio, l’intrinseca debolezza del socialismo fu una delle cause determinanti, debolezza che fu determinata non solo dalla mentalità superata ma anche dall’intensificarsi della lotta interna fra le varie correnti, per cui in alcuni momenti parve che la polemica reciproca – fra massimalisti e riformisti, tra riformisti e comunisti – fosse quasi più intensa che la polemica contro lo stesso fascismo. Il dissidio, adesso, tra i riformisti e i massimalisti, che avevano ormai bloccato con i terzinternazionalisti, verteva sulla partecipazione, o meglio sulla collaborazione e sull’appoggio esterno, ai governi liberali borghesi, che il Turati era disposto a dare ma che i suoi avversari di partito erano risoluti a negare. Ed egli, non essendo disposto ad uscire dal partito per non fare la fine del Bissolati che si era ritrovato senza seguito, dovette accettare questa disciplina. I massimalisti rimanevano fedeli alla loro tattica intransigente-rivoluzionaria, intesa a rifiutare ogni possibilità di accordi con la borghesia vista come un solo blocco reazionario, mentre i riformisti erano portati, per contrasto, ad accentuate la tattica transigente, “realista e sperimentale”, come era detta dal Turati, che avrebbe dovuto assicurare, facendo entrare arditamente la classe lavoratrice nel gioco delle forze borghesi operanti, una migliore difesa delle conquiste proletarie. Si trattava, perciò, di insinuarsi nelle “anfrattuosità della compagine capitalistica” e di realizzare una stabile intesa con quei ceti borghesi che respingevano anch’essi la violenza fascista: questo avrebbe dato il modo a un governo liberale di difendersi, di vivere, di operare e prosperare. Ma questa tattica appariva, ed era in realtà, alquanto utopistica nel 1919-1921, quando la borghesia liberale riuscì a governare con la partecipazione del partito popolare, che le concedeva volentieri il suo appoggio volendo difendersi, in tal modo, dalla minaccia di una eventuale vittoria socialista, mentre, nel 1922, quando si delineò grave e irrimediabile la dissoluzione della classe dirigente liberale, una collaborazione socialista fu respinta con risolutezza dalle forze economiche più potenti che erano disposte a rendere più intensa l’offensiva del fascismo piuttosto che consentirla.

Il fatto era che anche in questo contrasto il partito socialista si dimostrava vecchio e soprattutto di fronte ad uomini ed a partiti che conducevano la lotta politica con una nuova tecnica. Ed anche ormai fuori della realtà era il Turati: ogni volta che cadeva un governo e se ne formava un altro, si ripeteva per lui il solito dramma. Seguiva il primo ministro che se me andava con nostalgia e rimpianto e accoglieva generalmente il suo successore con propositi di opposizione, che, però, a poco a poco, si attenuavano fino a concedergli di nuovo la sua fiducia. Ma sempre si adattava alla volontà della maggioranza del suo partito e mai si sarebbe rassegnato ad abbandonare i suoi compagni e continuava a difendere l’unita, la compattezza dei socialisti, attirandosi le osservazioni ironiche della sua Anna Kulishoff: andare al potere sì, ma non si poteva certo rinunciare all’esplicito consenso del partito e delle organizzazioni di masse, a meno che non si fosse voluto perdere ogni contatto con il proletariato: e allora egli abbandonava i propositi, pur altra volta affermati.

E la Kulishoff commentava, riprovando questa intima perplessità: “se fossi costretto ad assumere il potere alla prima crisi parlamentare, ti faresti il segno della croce per scongiurare il diavolo?”, e giudicava il suo amico “fiacco, indeciso, svogliato”. Certo, in alcuni momenti come verso la metà del 1921, quando i riformisti si erano ripresi, anche per le conseguenze della crisi economica che avevano indebolito i massimalisti, parve che potessero quasi avere il sopravvento sulla opposta corrente, ed al congresso di Milano dell’ottobre ottennero un discreto successo: il che fece dire a Claudio Treves che era in atto un trapasso dal pragmatismo violento del rivoluzionarismo comunista al pragmatismo solido dell’evoluzione rivoluzionaria del socialismo classico. Ma i massimalisti non perdettero il controllo del partito e così, anche questa volta, il proposito di modificare la linea politica sfumò.

In verità, nel 1922, il presupposto essenziale su cui la politica turatiana si basava, cioé l’esistenza di correnti borghesi contrarie alla reazione e consapevoli della necessità che continuassero a sussistere un regime di libertà e un “proletariato evoluto e conscio dei propri destini”, si rivelava sempre più manifestamente un grave errore e, nel febbraio 1923, un riformista doveva confessare che i suoi compagni non si erano resi conto, “fin quasi all’ultimo, di quel che fosse la disgregazione, la vacuità, la inconsistenza delle correnti democratiche e della stessa tradizione liberale”. Così, la loro politica si chiudeva con un fallimento completo ed é per questo motivo che essi si presentarono al congresso di Roma dell’inizio dell’ottobre 1922 quasi in veste di accusati. Eppure i risultati della votazione rivelarono che i riformisti avevano fatto un altro passo avanti e che ora le loro forze pareggiavano quelle dei massimalisti. Ma la scissione era ormai inevitabile e decisa perché il Serrati, nel suo discorso di chiusura, disse di non ritenere traditori i compagni che uscivano dal partito, e soggiunse: “Non scenderemo alle bassezze polemiche delle quali gli altri partiti si sono macchiati in Italia. Anche dopo la separazione, in un certo senso, noi resteremo unitari per il proletariato, per il fronte unico ed internazionale… Ognuno al proprio lavoro: voi alla collaborazione, noi alla nostra critica assidua. Tutti per il proletariato, per la rivoluzione socialista”. Come si scorge, il Serrati evidentemente sperava che fosse possibile, lasciando liberi i riformisti di attuare la loro politica collaborazionistica con il governo liberale, impedire lo sbocco della crisi italiana, cioé il fascismo: illusione che può sembrare quasi incredibile a venti giorni dalla marcia su Roma. Il Turati, prendendo la parola, espresse il suo “rammarico vivo, bruciante, come di lacerazione e di sconforto” per la scissione, che, disse, era matura nelle cose ma non doveva degenerare in scandalo, in dileggio, lotta a coltello, sfacelo dei socialisti e delle organizzazioni proletarie: “dipende da noi far in guisa che dalla separazione nasca tutto ii bene e nessuno dei mali che essa può generate; sentirci ancora due partiti distinti, ma più vicini l’uno all’altro che non sia ciascun d’essi agli altri partiti”. Egli esprimeva sentimentalmente tutto il suo dolore per la separazione, lui che aveva sempre combattuto per l’unita dei partito e che aveva sempre sperato in essa. “Vi lasciamo – concluse gridando: Viva il socialismo! Pensiamo che questo grido potrà un giorno unirei anche nell’ora del sacrificio e del dovere”. Nobili e belle parole che, tuttavia, non riuscivano a nascondere il sostanziale fallimento della sua azione politica, incapace di adeguarsi alle nuove esigenze ed alla nuova realtà.

Un altro episodio in cui parve al Turati rivivere la entusiasmante esperienza dei primissimi anni del secolo, quando l’appoggio al governo Zanardelli-Giolitti aveva valso a mutare il corso della politica italiana, fu quello dell’Aventino. Come è noto, dopo l’uccisione di Giacomo Matteotti, i deputati antifascisti e democratici si ritirarono dal Parlamento e si raccolsero, come disse lo stesso Turati nella prima riunione delle opposizioni, sull’Aventino “delle nostre coscienze, donde nessun adescamento lo avrebbe rimosso sinché il sole della libertà non avesse albeggiato e l’imperio della legge non fosse stato restituito”. Egli espresse pure lo stato d’animo generale quando promise all’ombra del Matteotti che presto sarebbe stata placata; e la sua fiducia era anche una certezza perché la rinnovata e ritrovata concordia delle correnti liberali e democratiche con quelle socialistiche nella lotta per la liberta, era per lui una sicura garanzia di non lontano successo. Il suo pensiero andava sempre al 1898 ed agli anni seguenti che avevano visto la reazione sconfitta da una larga alleanza di partiti popolari e democratici. Così, anche ora riaffermò che l’oltraggio supremo alla libertà, che centomila altri oltraggi riassumeva, diventava il simbolo “della immortale democrazia, della indefettibile giustizia sociale, che si rimettono in cammino”. Ma, come si può scorgere da queste parole, si trattava, ancora una volta, di una fiducia fatalistica nel trionfo immancabile della libertà e della giustizia, un trionfo che avrebbe avuto ragione di ogni temporanea resistenza e che avrebbe facilmente superato ogni momentanea caduta.

Era, perciò, una attesa passiva e di nuovo mancava al Turati la percezione della necessità di un attacco più risoluto per scacciare dal potere un regime che lo aveva preso ed era deciso a rimanervi con la forza, e soprattutto degli interessi economici e sociali che lo mantenevano in vita, anche se esso avesse mostrato qualche sintomo di debolezza.

I giovani, come Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Guido Dorso, criticavano questa tattica strettamente legalitaria, alla quale i vecchi uomini politici democratici erano portati dalla loro educazione e dalla loro mentalità. Ecco perchè l’Aventino fu sì un episodio degno in cui la vecchia classe dirigente mostro di volersi rifiutare di accettare la violenza come unica arma di lotta politica, ma fu anche un episodio che segnò il completo e definitivo esaurimento della generazione di Turati, il quale, tuttavia, pin di altri suoi amici e compagni, si tormenta, come risulta dal carteggio con la Kulishoff, per l’impotenza e l’inerzia a cui gli aventiniani si erano condannati da soli e si rammarico che il sacrificio del povero Matteotti fosse stato inutile. Dopo il discorso del 3 gennaio 1925, con cui il Mussolini assumeva su di se intera la responsabilità politica, storica e morale di quanto era avvenuto (rendendo, in tal modo, inutile l’agitare la “questione morale”, come aveva fatto fino allora l’Aventino), anche il Turati si pose l’assillante problema di che cosa convenisse fare, se ritornare in aula oppure no; ma nessuna decisione veniva presa e, nel maggio 1925, il Turati era costretto ad osservare come la resistenza al regime fosse entrata “in un periodo di stasi sonnolenta”, che esasperava le “inquiete impazienze” e manteneva “nell’ambiente nazionale una tensione infeconda”.

In verità, il fallimento dell’Aventino era anche soprattutto il fallimento dei riformisti, che (a differenza dei comunisti, mostratisi avversi e con ben diverso indirizzo proposto da Gramsci) avevano sostenuto l’Aventino con fiducia. Ma, certo, era forse impossibile che uomini come il Turati riuscissero a capire questo; ed egli riprendeva la sua mai spenta mentalità gradualistica, quando, ripensando al congresso internazionale socialista tenuto a Marsiglia nell’agosto 1925, affermava che le ultime finalità socialiste non erano state dimenticate, in quella autorevole sede, ma che il suo spirito era stato “più azione che contemplazione o attesa, passione del moto più che del fine”, senso profondo dell’azione quotidiana di “permeazione, di penetrazione, di riforma e di conquista incessante e perciò graduale”. Ma come si sarebbe potuta svolgere, in Italia, dove la libertà era ormai un nome vano, una simile azione graduale, lenta, incessante, come si sarebbero potute ottenere le riforme se ogni via era chiusa, se la stampa libera era praticamente soppressa?

L’animo, all’ora, si chiudeva in una muta angoscia e la “pena del vivere” diventò, per il Turati, quasi insopportabile quando, verso la fine del 1925, mori la sua carissima compagna, la Kulishoff, con la quale aveva percorso buona parte della sua vita: “Questa mia vita – scriveva alla figlia di un socialista triestino – non vale ormai proprio più la pena, la enorme pena, di essere vissuta”.

Ma vennero a toglierlo da questo profondo abbattimento le vive ed insistenti esortazioni di alcuni giovani – Carlo Rosselli, Ferruccio Parri, Sandro Pertini – perché si decidesse a lasciare, come avevano fatto tanti altri esponenti democratici, l’Italia per rifugiarsi in Francia.

La fuga dalla casa di Milano sorvegliata dalla polizia, fu avventurosa ma alla fine, dopo una traversata orribile su una piccola barca, riuscì a giungere in Corsica. Appena sbarcato sul libero suolo, rispondendo al saluto del capo del circolo repubblicano del paese, improvvisa, scrive il Rosselli che ci ha lasciato la descrizione della fuga, “una di quelle causeries in cui andava maestro. Descrive l’Italia in catene, parla della lotta per la libertà, saluta la libera terra di Francia… La stanchezza, la traversata, il mal di mare, tutto finito. Il vecchio sauro scalpita, il sangue giovane ribolle”. “Ah! Turati, come ti vogliamo bene, quanto sei bravo, Turati”, esclama il Rosselli commosso, lui che pure apparteneva alla generazione successiva ma che, tuttavia, riconosceva in questo esempio di dignità morale e di impegno civile un insegnamento che andava al di là di qualsiasi momentanea debolezza e che faceva del Turati il suo maestro. E giunto a Parigi, rispondendo appunto a questo interiore moto, scrisse sul Soir: “Noi non possiamo rifiutarci di lavorare per il nostro paese mostrandogli la via della salvezza colla liberta, la democrazia e il socialismo. Non lo possiamo fare in Italia: lo faremo in esilio. Ci son degli obblighi imperiosi per i cittadini…”. E tra questi obblighi egli ritiene che quello a cui avrebbe potuto dedicarsi dovesse essere di far conoscere all’opinione pubblica di tutti i paesi che cosa fosse in realtà il fascismo, a quell’opinione pubblica fuorviata da una propaganda interessata. Contemporaneamente, si adoperava per raccogliere le varie correnti politiche in esilio in un “fronte unico antifascista”, il che gli sembrava possibile perché “al disopra delle specifiche finalità e degli eventuali dissidi di metodo”, si imponeva una sola pregiudiziale, cioé “la riconquista, per tutti, della possibilità di esprimere la loro opinione, di vivere, di respirare”. Perché per lui la libertà era come l’aria che si respira, senza la quale l’uomo muore.

La Concentrazione antifascista, che uscì da questi suoi sforzi, sembrava riprendere i termini della lotta politica di altri momenti, della fine dell’ottocento o dell’Aventino, quando i socialisti si erano quasi confusi in un movimento più largo che abbracciava vari partiti e vari strati sociali. Ma di quei momenti la Concentrazione riprendeva anche la concezione fatalistica e passiva, per cui era sicura che la crisi economica avrebbe fatto crollare il fascismo oppure che il re sarebbe alla fine intervenuto oppure ancora che la denuncia delle grandi mangianze dei gerarchi fascisti potesse eliminare la dittatura. Era una attesa che doveva essere smentita dai fatti e che portò la Concentrazione ad un punto morto, nel 1929, anche perché incapace di rinnovare dal profondo la propria azione. Ma proprio allora arrivarono a Parigi Carlo Rosselli, Emilio Lussu e Francesco Saverio Nitti, che erano riusciti a scappare dal confino e che mostrarono subito di volere impostare la lotta contro il fascismo in altro modo, rispondere con la forza alla forza: “Il fascismo si è accampato nel cuore d’Italia… tiene in mano le armi e dice: solo con le armi discuto”. Così, un nuovo attivismo penetrava nella Concentrazione ed ispirate da esso

Si ebbero alcune iniziative, come i voli di Giovanni Bassanesi su Milano e di Lauro De Bosis su Roma o come l’attentato di Fernando De Rosa al principe Umberto II di Savoia a Bruxelles. Alcuni vecchi socialisti si rifiutarono di seguire i giovani su questa nuova strada mostrando il timore che il fascismo potesse inasprire la sua repressione all’interno; ma fra essi non fu il Turati, il quale, pur non rinunciando al suo passato, aveva la precisa consapevolezza che occorresse adesso agire, essere pronti, vigilare, resistere se non si voleva passare al nemico: “Resistere in tutte le forme. Non più, quindi, quel Turati che contro la violenza squadrista aveva predicato la resistenza passiva (“Non raccogliete le provocazioni, non rispondete alle ingiurie, siate buoni, siate santi…”). Ora, si trattasse di propaganda, di aeroplani, di bombe, tutto era meglio di nulla. Ed a Lugano, al processo Bassanesi, espresse il pensiero che era anche dei suoi giovani amici quando disse che il massimo dei doveri per i fuorusciti era quello di “suscitare, predicando coll’esempio, nell’Italia oggi oppressa e depressa, il contagio dell’ardimento, come finora fu sparsa l’epidemia della paura e del terrore”. Era ormai vecchio e vicino al gran passo ma trovava in se stesso la forza di rinnovarsi e di accostarsi con simpatia e comprensione ai suoi giovani compagni, con i quali si trovava perfettamente d’accordo sulla necessita di uscire dal piano legalitario su cui si era mantenuta sino allora la resistenza al fascismo. In questo modo, egli continuava a vivere ed appariva un maestro alla nuova generazione: il De Rosa, appena uscito dal carcere di Bruxelles, correva a Parigi a piangere “sul corpo esanime del suo Maestro”, morto il 29 marzo 1932, e il Rosselli diceva di lui che era “uno stoico per il quale la vita era una cosa straordinariamente seria, per il quale non il successo conta, ma la intrinseca moralità”: egli non si era mai piegato e, “fino all’ultima ora della sua giornata mortale, aveva dedicato tutto di sé alla causa”. Che era il più bell’elogio che di lui potesse essere fatto e che il Turati confermò con il suo ultimo messaggio: “Né la disfatta, né l’esilio attenuarono la nostra fede, o indebolirono le nostre speranze. Al contrario, é questa stessa disfatta, è questo stesso terrore, generato da un terrore, contrario è maggiore, dei nostri avversari, che ci danno la maggiore certezza della non lontana vittoria. Noi siamo, e saremo, ciò che fummo. Morremo avviluppati in questa stessa bandiera”.

Una caricatura di Turati

Una caricatura di Turati

VEDI ANCHE . . .

GIACOMO MATTEOTTI

CAMILLO PRAMPOLINI – Il socialismo evangelico

RUGGERO GRIECO

MARIO ALICATA

GIUSEPPE MASSARENTI – Le lotte sindacali di Molinella

OSVALDO GNOCCHI-VIANI – Il socialismo umanistico

.